英エコノミスト誌もバック・トゥ・ザ・フューチャー 「1930年代の教訓を無視すれば、歴史は繰り返す」 ― 2011/12/13 07:12

<関連記事引用>

1930年代の教訓:行く手に潜む落とし穴

2011.12.13(火)

(英エコノミスト誌 2011年12月10日号)

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/32434

2008年に世界は最初の大恐慌を招いた失敗を回避することで、2度目の大恐慌に陥るのを免れた。しかし欧州と米国の双方にとって、当時から学ぶべき教訓はまだ残されている。

「あなたの言う通り、我々の責任だった」。2002年、ベン・バーナンキ氏はノーベル賞受賞者ミルトン・フリードマン氏の90歳の誕生日を祝うスピーチでこう述べた。

これは1930年代の世界大恐慌時の苦難の大部分は中央銀行に責任があったとするフリードマン氏の結論に対する発言だった。

「しかし、あなたには感謝したい」と、後に米連邦準備理事会(FRB)の議長に就任するバーナンキ氏は続けた。「我々は二度と同じことを繰り返さない」

あれから9年、バーナンキ氏の仲間の中央銀行総裁たちは、この誓いを守ったと自画自賛している。イングランド銀行のマーヴィン・キング総裁は今年3月、「我々は大恐慌が起きるのを防いだ」とデイリー・テレグラフ紙に語った。

2008年の危機が大恐慌に発展しなかった理由

2008年に世界経済を襲った衝撃は、かつての大恐慌を引き起こした衝撃に引けをとるものではなかった。2008年に経済がピークをつけた後の12カ月間で、世界の工業生産は大恐慌の1年目と同じくらい落ち込んだ。株価と国際貿易の落ち込みは大恐慌時を上回った。

それでも今回、恐慌は起きなかった。世界の工業生産はピークから大底までで13%落ち込み、これは間違いなく深刻な景気後退ではあったが、1930年代の減少幅は40%近くに達していた。今回の危機では欧米の失業率が10%強までしか上昇なかったのに対し、1930年代には25%を超えたと推測されている。

これほど大きく結果を変えられたのは、大恐慌から学んだ教訓によるところが大きい。

世界大恐慌があれほど深刻化し、長引いた理由については依然、議論が続いている。一部の経済学者は人件費などの構造的な要因を強調する。経済史を専門とするアミティ・シュレーズ氏は「政府による介入が恐慌を大恐慌に発展させた」と主張する。

シュレーズ氏によれば、当時のフランクリン・ルーズベルト米大統領は鶏肉を不当な安値で売った農家に刑事罰を科し、「連邦政府が1789年以来作成してきた立法関連書類の総計よりも多くの文書を生み出した」という。

シュレーズ氏の著書『The Forgotten Man(邦題:アメリカ大恐慌―「忘れられた人々」の物語』は、米国の共和党員に多大な影響を与えている。ニュート・ギングリッチ氏の愛読書でもある。

しかし、経済学者の間で一般的な見解は、財政および金融政策を同時に引き締めたことが厳しい状況を惨状に変えたというものだ。今回、各国政府は同じ失敗を犯さなかった。1930年代には各国の指導者が予算を削減し、中央銀行が金利を引き上げたのに対し、2008年の危機後はほぼ一様に景気刺激的な政策が取られた。

大恐慌当時は、国際協調が破綻し、通貨戦争と保護主義につながったが、2008年から2009年にかけては、世界のリーダーたちが一致団結した。キング総裁の言い分には一理ある。

しかし、もう少し詳細に見てみると、それほど安心できる状況ではないことが分かる。というのも、互いに関係する2つの重要な分野で、先進国が1930年代と同じ失敗を犯す恐れがあるからだ。

先進国は、1937~38年の米国の「恐慌の中での景気後退」を招いた財政引き締めを繰り返す危険がある。そしてもう1つ、現在の欧州の危機は、1920年代後半から1930年代前半にかけて起きた金融市場の混乱と不気味なほど似ている。

当時、緊縮財政と金融引き締め、最後の貸し手の不在という圧力を受け、各国経済はドミノのように総崩れした。要するに、学ぶべき教訓はまだあるということだ。

破滅への道

1930年代より2000年代の方が経済を刺激するのははるかに容易だった。大恐慌を受けて導入された社会的セーフティーネット(安全網)は、現代の失業者には使うカネがあることを意味しており、これは積極的な政府の介入がなくても景気後退に対する緩衝材となる。

各国政府は赤字を出すことにそれほど身構えなくなり、一国の経済の中で国が管理する部分がはるかに大きくなった。1929年の大暴落の後、当時のハーバート・フーバー米大統領が講じた公共工事、財政出動、減税といった対策は、国内総生産(GDP)の0.5%に満たない規模だった。

一方、現在のバラク・オバマ大統領による景気刺激策は2009、2010の両年とも、GDP比2~3%に達している。フーバー政権の予算は全体でもGDPの2.5%程度だったが、オバマ政権の予算はGDPの25%に達し、財政赤字がGDP比10%に上っている。

1934年、ルーズベルト大統領は財政支出をGDPの10.7%まで引き上げた。この頃までに、米国経済は既に力強く成長し始めていた。1936年には、インフレ調整済みのGDPが1929年の水準に戻った。

ニューディール政策による公共支出が実際にどれだけ景気回復に貢献したのかを巡っては、いまだに議論がある。シカゴ大学のジョン・コクラン氏、ハーバード大学のロバート・バロー氏など一部の経済学者は、ニューディール政策の貢献度はゼロだったと主張している。財政出動による景気対策がうまくいったためしはないというのが彼らの見解だ。

財政措置には一定の効果があると考える人々も、やはり1930年代の苦境の主因は金融政策にあると考え、財政支出は金融政策ほど重要ではなかったと見なす傾向がある。

バーナンキ氏とマーティン・パーキンソン氏(現在はオーストラリアの財務省で事務方のトップを務める)は1989年の論文で、「ニューディール政策は(回復そのものをもたらしたというよりも)自然回復の『道を開いた』と捉える方が適切だ」と書いている。

これに対してポール・クルーグマン氏をはじめとする別の一派は、財政出動には、もっと有益な役割があったと考えている。

金融・財政政策同時引き締めが招いた「再発」

しかし、金融政策と財政政策の相対的な重要性がどうだったと考えるにせよ、大恐慌に突入して5年目に同時に実行された金融、財政引き締めが悪性の再発をもたらしたことについては、疑いの余地はほとんどない。

1935年に「赤字の削減を継続して予算を均衡させなければ、もう破滅するしかない」との懸念を口にしたヘンリー・モーゲンソウ財務長官に背中を押され、ルーズベルト大統領は1937年、議会に財政引き締めを要請した。

その時点までに、米国の債務残高はGDP比40%という前代未聞の水準に達していた(当時の基準では莫大だが、現在のドイツと比べると半分の割合)。

議会は歳出を削減し、増税に踏み切り、1936年から1938年にかけてGDP比5.5%に相当する赤字を解消した。

これはギリシャが2年間で解消しなければならない赤字の規模より大きい(図1参照)が、ギリシャのために用意された長期的な削減計画よりははるかに小さい。

同時に、FRBは1936年半ばから1937年半ばにかけて各銀行の法定準備預金額を2倍に引き上げ、各銀行に市場から資金を引き揚げるよう促した。さらに財務省は金の輸入量の水準に合わせてマネーサプライ(通貨供給量)を制限し始めた。

1937~38年の恐慌中の景気後退は、実質GDPを11%押し下げ、失業率を4ポイント上昇させた。失業率のピークは計算方法によって異なるが、13%もしくは19%だったとされている。

スノーデンの再来か

現在の金融政策は1930年の米国とは異なり、引き締め方向には進んでいない。本誌(英エコノミスト)が印刷に回された時点で、欧州中央銀行(ECB)はさらなる利下げに踏み切ると予想されていた*1。

しかし財政政策は、多くの地域で急速に引き締めに向かっている。オバマ政権の景気刺激策は終わりに近づいており、州政府と地方自治体の支出削減が続いている。大統領選挙に挑む共和党の候補者たちは、かつてのモーゲンソウ財務長官の主張をそのまま繰り返し、借り入れで賄う景気刺激策はほとんど効果がなく、未来の納税者の負担を増やしただけだと主張する。

オバマ大統領も当時のルーズベルト大統領のように、予算削減の必要性を強調し始めている。現在行われている給与税の減税と緊急の失業給付が失効したら、2012年の成長率はGDP比1%前後下振れするだろう。

米国だけではない。巨額の債務を抱える英国政府は、デビッド・キャメロン首相の下、同国の信用力に対する信頼喪失を避けるため、2010年に過酷な財政再建計画を導入した。

その論拠として挙げられた内容は、1931年に当時のフィリップ・スノーデン財務相が増税と歳出削減を伴う緊急の緊縮予算を組んだ時のものと似ている。

当時は信頼が回復せず、英国はポンドの切り下げと金本位制の放棄を余儀なくされた。今回の場合、これらの対策は投資家からの信頼を高め、国債の利回りも落ち着いた。英国がいまだ2度目の景気後退に直面しているのは、ユーロ圏の問題によるところが大きい。

とはいえ、政府が財政引き締めに着手する時には、1930年代のような衝撃の可能性に常に留意しなければならない。

財政引き締めは必ずしも痛みを伴わないという意見もある。ハーバード大学のアルベルト・アレシナ氏とシルビア・アルダーニャ氏は2009年、増税でなく歳出削減に重点を置いた場合は特に、緊縮政策が景気拡大効果を持つこともあり得ると主張する論文を発表した。

金利を押し下げる予算削減は民間の借り入れや投資を刺激するし、政府が将来の税負担の見通しを変えることで成長を促せるというのだ。

これには懐疑的な意見もある。国際通貨基金(IMF)が7月に発表した論文には、アレシナ氏とアルダーニャ氏は緊縮政策の諸事例について認識を誤っており、その結果、予算削減の利点を過大評価しているとの指摘がある。一般に、予算削減は経済の拡大ではなく縮小をもたらすというのがIMFの認識だ。

ボッコーニ大学のロベルト・ペロッティ氏は緊縮政策の実施中に景気が拡大した例を調べ、こうした事例がほぼ例外なく、通貨下落に関連した輸出の増加に起因することを突き止めた。

1930年代には、米国の緊縮政策による景気縮小効果は、純輸出高の改善によっていくらか和らげられた。米国の貿易収支は1936年から1938年の間に、GDP比0.2%の赤字から同1.1%の黒字に転じた。現在、世界の大部分が予算を削減しており、すべての経済が揃って輸出を増やすことで痛みを和らげることはできない。

1930年代において金融政策が重要な役割を果たしたことは、中央銀行が緊縮政策の影響を相殺できることを示唆しているのかもしれない。IMFは2010年、英国の緩和型の金融政策は大規模な予算削減の収縮効果を和らげ、「持続可能な回復の基礎を築く」はずだと記している。

しかし、現在の英国は景気後退に近い状態で、失業率は上昇しており、中央銀行にできることに限界があることを示している。

金本位制の世界によく似たユーロ圏

緊縮政策への動きが最も劇的なのがユーロ圏だが、ここは緊縮政策の余裕に最も乏しい地域だ。

変動相場制も最後の貸し手もない状態での切り盛りを続けるユーロ圏諸国の現在の苦境は痛々しいまでに、1930年代前半の金本位制の世界を想起させる。

第1次世界大戦後、ドイツに負わされていた戦争賠償金の支払いスケジュールが当初あまりにも無理な条件に設定されていたため、1920年代半ばにこれが見直された。

するとその後、大打撃を受けていたドイツの経済が急成長する可能性に気付いたフランスと米国の債権者が大挙して押し寄せ始めた。

資本の大きな流れがドイツのソブリン債務の支払いを助け、賃金の急上昇を招いた。こうして当時のドイツは、2000年代半ばに欧州周縁国で見られたような、信用供与が主導する好景気を経験した。

1928年から1929年にかけて、パーティーは終わり、資本は逆流を始めた。まず、投資家は右肩上がりの米国の市場に賭けようと、米国に資金を送り込んだ。次に金融恐慌を受け、ドイツから資金を一斉に引き揚げた。ライヒスバンク(ドイツ帝国銀行)は自行の金準備を守るため、金利の引き上げを余儀なくされた。

突然外貨を奪われたうえ、それまでの好景気が持続不能な賃金上昇を招いていたため、輸出を成長の原動力にすることもできなくなったドイツは、現在のアイルランドやポルトガル、ギリシャ、スペインが行ったように、債務支払いのための緊縮政策を実施した。

変動相場制を取る国であれば、資本の流出にもプラス面を見いだすことができる。為替相場が下落し、輸出を押し上げるためだ。しかし、当時のドイツの為替相場は金本位制によって固定されていた。競争力を取り戻すには賃金を徐々に下げるしかない。実際、失業率が上昇する中でも、こうした現象が起きた。

締め付けが厳しくなると、銀行に圧力がかかった。オーストリア経済もドイツと同様の問題に直面し、1931年に同国最大の銀行、クレジット・アンシュタルトが破綻すると、これを機に各銀行への信頼の喪失が急速に広まった。

ドイツで圧力が高まる中、経済大国の首脳たちは繰り返し会合を開き、動揺するドイツ経済に支援を差し伸べる可能性について話し合った。しかし、特にフランスが、ドイツの債務や戦争賠償金の減額を決して許さなかった。

ドミノ倒し

当時のイングランド銀行のモンタギュー・ノーマン総裁は、最後の貸し手がいないことでパニックが助長されていることに気付き、国際的な金融機関の創設を提案した。ノーマン総裁の案は、基金を立ち上げて2億5000万ドルを資本として用意するとともに、さらに7億5000万ドルを借り入れてレバレッジをかけ、資本を必要とする政府や銀行に貸し付けるというものだった。

これでも控えめに過ぎたと思われる総裁の計画は、暗礁に乗り上げた。資金の確保に必要な金を保有するフランスと米国が反対したためだ。

そのため、ドミノ倒しが起きた。クレジット・アンシュタルト破綻のわずか2カ月後、ドイツの大手銀行ダナート銀行が破綻した。ドイツ政府は基本規制の導入と金の支払い中止を余儀なくされ、事実上、通貨のペッグ(固定)を解除することになった。ドイツ経済は崩壊し、1930年代の恐怖が始まった。

その後起きたことは、恐ろしいほど馴染みのある話だ(もっとも今の欧州には、新たなヒトラーを選ぼうとしている国は1つもない)。ユーロ圏の一員であることは金本位制の順守と同じように、競争力のない国が貿易赤字を削減するために通貨を切り下げられないことを意味している。

緊縮財政には、減退の悪循環が付いてくる。緊縮が内需を圧迫し、失業率を高め、その結果、税収を損ない、多額の赤字を持続させ、銀行と国債に対する信用を失わせるのだ。

周縁国の住民が中核国の安全な銀行に資金を移すに従い、1930年代と同じように、マネーサプライが減少する(図2参照)。

債権国とのハイレベル会合は苦しみの終わりをもたらさない。最後の貸し手は存在しない。

欧州金融安定基金(EFSF)は、ぞっとするほど似ているノーマン元総裁の計画よりも順調に進んだが、ユーロ圏の指導者たちはいまだに、現在4400億ユーロ規模のEFSFにレバレッジをかけ、2兆ユーロに拡大する方法を見つけていない。

たとえレバレッジをかけることに成功したとしても、パニックを終わらせるにはまだ不十分かもしれない。イタリア市場の混乱に見舞われた投資家はいきおい、先手を取って他のユーロ圏諸国の銀行と国債へのエクスポージャー(投融資残高)を減らしている。フランスやオランダなど、比較的経済に活気がある国も無傷では済まなかった。

財政状況がどれだけ強固でも、パニックに駆られた短期的な流動性逼迫は国を支払い不能状態に追い込むことがある。

歴史が繰り返すのは必然ではないが・・・

必ずしも歴史が繰り返すわけではない。ノーマン総裁が率いたイングランド銀行は、必要な時に政府に資金を貸すために17世紀に創設された機関だ。中央銀行というものは常に、ほかに貸し手がいない時には、政府に融資することを余儀なくされてきた。ECBはこの役目を引き受けられる。

ECBは各国政府から直接債券を買うことを憲章で禁じられているが、流通市場で債券を買うことはできる。これまでも少しずつ国債を購入してきたし、もっと体系的に購入するという意思を表明することもできる。紙幣を無限に生み出せる力をもってすれば、市場が売りたいと思っている債券をすべて買う意欲があると発表し、パニックと感染の主な原因を取り除くことができるはずだ。

フランスとドイツは12月8~9日にブリュッセルで開かれる欧州首脳会議を前に、法的拘束力のある予算均衡の「ゴールデンルール」をユーロ圏諸国が採用することを提案した。ECBのマリオ・ドラギ新総裁は、財政協定が合意されたら、ECBが国債購入を拡大する可能性があるとほのめかしていた。

だが、ドラギ総裁がどの程度の規模の国債購入を念頭に置いていたのかは、はっきりしない。ドイツ連銀総裁でECB政策理事会の有力メンバーであるイェンス・バイトマン氏は、ECBはユーロ圏の最後の貸し手に「なってはならない」と明言している。

この道の行く手にあるもの

今の路線では、先進国の状況は上向く前に一層悪化するように見える。現行政策のままでは、米国と英国の2012年の成長率は恐らく2%に届かず、どちらの国も景気後退に陥る可能性が十分ある。ユーロ圏が景気後退に入る可能性は高い。ECBは金融政策を緩和することでユーロ圏の経済見通しを改善できるが、各地に広がる緊縮財政と不確実性を克服するのは難しい。

1931年や2008年のように、深刻な金融危機は大幅なGDP縮小を招くかもしれない。すると、デフォルト回避に四苦八苦するユーロ圏諸国に一段と大きな圧力がかかるだろう。

1931年にパニックが大きくなると、各国は次々と資本逃避に見舞われた。銀行取り付け騒ぎと通貨暴落から身を守ろうとする努力は、圧力を受けた国々で一連の財政緊縮措置とマネーサプライの急減を招いた。それがGDPと雇用の激減に手を貸すことになり、ひどい不況を恐慌に発展させることになった。

景気回復に火をつけるには、金本位制の終焉が必要だった。これで中央銀行は自由にマネーサプライを増やし、景気を浮揚させることができたからだ。

現在、ECBは、ユーロを解体することなく状況を打破するために必要な手段を持っている。だが、ECBとユーロ圏の政府に選択肢があるという事実は、彼らがそれを選ぶことを意味するわけではない。

金本位制の崩壊は景気回復につながったが、通貨を切り下げた国々からの輸入品の大量流入を食い止めるために各国が貿易障壁を設けたため、ひどい経済的なダメージをもたらした。

失業と戦うために選ばれた政府は、賃金・物価統制や産業のカルテル化といった介入策を試し、多くの場合、景気刺激的な金融・財政政策が可能にした景気回復を妨げることになった。

最も大きな被害を受けた国々では、長らく苦しむ市民が偽りの救いを求めてファシズムに走った。

今の世界は1930年代当時よりは、大惨事に対処できる状況にある。当時は大半の経済大国が金本位制を敷いていた。今はユーロ圏が世界のGDPに占める割合は15%にも満たない。先進国では、失業は苦しいとはいえ、1930年代のようには完全な極貧状態にはつながらない。

当時は世界的な指導者が存在しなかった。現在は、米国は恐らくまだ、非常時には災害対応を調整する役目を担うことができるだろう。国際機関は当時よりずっと力を持っており、民主主義はずっとしっかり根付いている。

それでも、長引く景気低迷は、リベラルな資本主義の価値の再考を招く一因となっている。乏しい需要を互いに奪い合う国々は今、為替市場に介入している。スイスは自国通貨がユーロに対して上昇するのにうんざりしている。米国の上院は、為替操作に対する罰として中国に関税を課そうとした。

教訓を無視すれば、歴史は繰り返す

欧州域内では、ユーロ危機の混乱が人種差別主義者を含む醜い国家主義者を助長している。彼らの過激思想は、欧州大陸を破壊したナチズムの恐怖と比べるとまだ穏やかだが、だからと言って歓迎できるものではない。

今の状況はまだ、取り返しがつかないところには来ていない。だが、修復が遅れれば遅れるほど、修復作業は難しくなっていく。

2008年の金融危機のショックの後、世界は1930年代の教訓のおかげで、多くの経済的な痛みを免れることができた。大恐慌が与えてくれるその他の重要な教訓を思い出すのは、今ならまだ遅くはない。それを無視したら、恐らく歴史は繰り返すことになるだろう。

*1=ECBは12月8日に政策金利を0.25%引き下げて年1.0%とすることを決めた

<「1930年代」関連記事集>

Lessons of the 1930s: There could be trouble ahead (画像引用)

http://www.economist.com/node/21541388

Walter Russell Mead's Blog

Haunted By The Ghosts Of The 1930s

http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2011/12/01/haunted-by-the-ghosts-of-the-1930s/

Gideon Rachman

The long shadow of the 1930s

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/79656ee4-19b3-11e1-ba5d-00144feabdc0.html#axzz1gGnpnfoA

http://y-sonoda.asablo.jp/blog/2011/11/30/6224101

▼ Ambrose Evans-Pritchard

Merkel's Teutonic summit enshrines Hooverism in EU treaty law

Angela Merkel’s summit has sealed a 1930s outcome for Europe, further entrenching Germany’s misguided and contractionary policies without offering any viable way out of the crisis at hand.

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8949723/Merkels-Teutonic-summit-enshrines-Hooverism-in-EU-treaty-law.html

The West's horrible fiscal choice

The US, Britain, and Europe are together embarking on a sudden and severe tightening of fiscal policy, in unison, before economic recovery has reached safe take-off speed. The experiment was last tried in the 1930s.

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8680240/The-Wests-horrible-fiscal-choice.html

US money supply plunges at 1930s pace as Obama eyes fresh stimulus

The M3 money supply in the United States is contracting at an accelerating rate that now matches the average decline seen from 1929 to 1933, despite near zero interest rates and the biggest fiscal blitz in history.

http://www.telegraph.co.uk/finance/economics/7769126/US-money-supply-plunges-at-1930s-pace-as-Obama-eyes-fresh-stimulus.html

China’s young officers and the 1930s syndrome

http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ambroseevans-pritchard/100007519/china%E2%80%99s-young-officers-and-the-1930s-syndrome/

恐怖新聞速報:小沢ガールズ・三宅雪子衆院議員と「うしろの百太郎」が導く日本外交の行方 ― 2011/12/14 08:28

【恐怖新聞(速報)】ツイッターによると、小沢ガールズ・三宅雪子衆院議員が12月13日夜、「占いの人に父の守護霊が私を見守っているので、外交をやるべきだと強く言われた」などと発言。「TPPの会議などでは正直血が騒ぐ」とやる気を見せていることもわかった。

三宅雪子氏の祖父は労働大臣などを務めた石田博英氏。父・三宅和助氏は外交官で駐シンガポール特命全権大使などを歴任。この父が守護霊になっているもよう。

占い師の言葉を鵜呑みにした発言に戸惑う声も上がった。

ツイッターには『三宅雪子と「うしろの百太郎」が導く日本外交。おいおい、やめてくれよ』と茶化すコメントや「占い師に言われたから外交やりたいとか?こえーよ。この人マヂだよ。神様って何処のどんな神だよ!!」と恐怖する人。「そんな理由で外交はとても無理ですから、どうぞ止めてください。てか、頭おかしーのか、この野郎!!」と怒りをあらわにする人もいた。

一川保夫防衛相と山岡賢次国家公安委員長兼消費者担当相の問責組に続く、三宅雪子氏の「守護霊」発言。小沢一郎元代表周辺にはロクな議員がいないのかとの批判が高まる可能性もある。

<画像引用>

Twitter - @miyake_yukiko35

占いの人に父の守護霊が私を見守っているので、外交をやるべきだと強く言われた。TPPの会議などでは正直血が騒ぐ。厚生労働は諸事情(政治環境)でつらい時期だが、障がい者行政、生活保護、貧困などはライフワーク。困難でも命を賭けて取り組みたい。神様が見ていてくれると信じたい。

https://twitter.com/#!/miyake_yukiko35/status/146567362139783168

<関連サイト>

三宅雪子と「うしろの百太郎」が導く日本外交。おいおい、やめてくれよ

https://twitter.com/#!/YS_KARASU/status/146608884025532416

三宅雪子が、占い師に言われたから外交やりたいとか?こえーよ。この人マヂだよ。神様って何処のどんな神だよ!!

https://twitter.com/#!/yatsume8/status/146572926727106560

そんな理由で外交はとても無理ですから、どうぞ止めてください。てか、頭おかしーのか、この野郎!!

https://twitter.com/#!/gryphona2/status/146570436245856256

三宅雪子

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%AE%85%E9%9B%AA%E5%AD%90

三宅和助

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%AE%85%E5%92%8C%E5%8A%A9

石田博英

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%94%B0%E5%8D%9A%E8%8B%B1

ブレジンスキー「イランとの戦争に踏み出せば、全世界に破滅的な結果をもたらす」、イラン・メディアは胡錦涛国家主席がイランへの攻撃を想定して中国海軍の戦争準備を指示したと報道中! ― 2011/12/15 06:49

<関連記事引用>

元米大統領補佐官 米・イラン関係悪化に警鐘 (画像引用)

14.12.2011, 20:34

http://japanese.ruvr.ru/2011/12/14/62230521.html

アメリカ・イラン関係悪化は、全世界にとって破滅的な結果をもたらす戦争を導く可能性がある。これは14日、ブレジンスキー元国家安全保障担当米大統領補佐官が、北大西洋評議会で指摘したもの。

インターファクス通信によれば、ブレジンスキー元大統領補佐官は次のように発言した―

「もし我々がいずれにせよ、イランとの戦争に踏み出すのだとしたら、それが、我々そして全世界にもたらす結果は、破滅的なものとなるだろう。

米国政府は戦争回避を期待し、イラン政府への圧力を強めた。しかし、米国が圧力を強める政策に傾けば傾くほど、もし圧力が功を奏さなければ軍事紛争勃発の可能性が高くなる。 そうなればドラマチックな形で、我々が取れる行動のバリエーションは狭くなってしまう。」

2011年 12月 13日(火曜日) 17:42

中国国家主席、「イラン攻撃は戦争の引き金になる」

http://japanese.irib.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=23606:2011-12-13-13-19-59&catid=17:2010-09-21-04-36-53&Itemid=116

中国のコキントウ国家主席が、「アメリカやその他の国がイランを攻撃した場合、即時の直接的な軍事措置により、戦争に突入するだろう」と警告しました。

ファールス通信がアメリカ国防総省の報告として伝えたところによりますと、ロシアの首相と大統領は、「イランに対する西側の侵略を停止させる唯一の方法は、直接的な軍事措置や対抗措置であり、中国海軍に戦闘準備を指示したのもそのためだということをコキントウ国家主席が認めた」と語っています。

コキントウ国家主席は、先週、軍事高官と会談し、「中国は、第三次世界大戦を引き起こすことになったとしても、イランへの支援を惜しむつもりはない」と警告しました。

ロシア軍事関係者も、先週、「我々は地域の軍事的対立が、より大きな規模、引いては核兵器の使用につながるのを阻止することができる」とはっきりと表明しました。

アメリカ国防総省の報告はさらに、「アメリカは、中東問題の最終的な解決法を用意しており、イランとシリアの攻撃に生物兵器の使用を検討している」としています。

西側が使用しようとしている生物兵器は、2週間前、オランダの医療センターのドイツ人ウィルス学者によって明らかにされました。

このウィルスは、鳥インフルエンザウィルスの5倍の威力があり、人間にとって非常に危険なものだということです。

この報告はさらに、「アメリカが攻撃をしかけ、この恐ろしいウィルスを西側が使用した場合、このウィルスの拡散には無人機RQ-170が使用される可能性が高い」としています。

アメリカの無人偵察機RQ-170は、先週、イラン軍が着陸させた無人機です。

イランとロシアの専門家によるこの飛行機の特徴や性能の調査が、敵に対するこの無人機の使用におけるアメリカの最大の懸念材料となっています。

China Is Helping to Arm Iran and Sidestep Sanctions Thanks to an Assist From North Korea

By Reza Kahlili

Published December 14, 2011

http://www.foxnews.com/opinion/2011/12/14/china-is-helping-to-arm-iran-and-sidestep-sanctions-thanks-to-assist-from-north/

China is circumventing international sanctions against Iran by enlisting North Korea’s help in providing the Islamic state with its most advanced intercontinental ballistic missiles and the technical expertise to make those nuclear warhead-capable missiles operational. And now the Communist giant is threatening to come to Iran’s defense should the missile or nuclear sites be attacked.

Referring this critical problem to the United Nations won’t work because China has veto power in the Security Council.

The United States and the West must therefore bring all the pressure to bear against China they can — and do it immediately.

Time literally is running out.

The Revolutionary Guards, under orders from the Iranian supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, have long been preparing for war, knowing that their nuclear bomb program could invite a preemptive strike by Israel or America.

Media outlets quote Chinese Maj. Gen. Zhang Zhaozhong as warning that in case of attack, China should not hesitate to protect Iran, even if it means launching World War III.

The Iranian-owned state media ran big headlines recently quoting Chinese President Hu Jintao as saying that he has ordered the Chinese Navy to prepare for war and that, in case of an attack on Iran, China will defend Iran. ★★★

When Mohammad Ali Jafari was appointed the chief commander of the Guards by Khamenei in September 2007, he formed 31 command-and-control centers in and around Iran that could operate independently in case of war. Each center is authorized to suppress any unrest and to confront any enemy.

Jafari also brought Iran’s Basij militia — a group of pro-government vigilantes — under Guard command to ensure greater coordination while at the same time forming thousands of Basij special units to suppress any uprisings that could arise after a possible attack.

Expecting war, Jafari weeks ago ordered the formation of the 32nd command-and-control center just for the security of Tehran, the capital of Iran. Now the Guards have assigned two divisions to protect Tehran.

The Guards at the same time have established hundreds of underground ballistic missile silos across Iran to achieve two goals:

First, these missiles, which have predetermined targets, could be fired from multiple sites toward an enemy.

Second, multiple hidden sites would make it difficult for satellites to pinpoint any launch and therefore lower the possibility of the missiles being taken out prior to launch.

The Guards have openly announced that American military bases will be targeted in retaliation for any attack on Iran’s nuclear facilities. Sources within Iran reveal that U.S. military bases in France, Hungary, Italy and Germany are among the targets.

As I revealed in May, the Guards possess ballistic missiles capable of carrying nuclear warheads that have a range of over 2,000 miles, which could reach several capitals in Western Europe. The opposition group Green Experts of Iran now reports that the Guards have also obtained intercontinental ballistic missiles from China.

In recent years, the Revolutionary Guards put everything they had into boosting their military capabilities by developing long-range ballistic missiles capable of carrying nuclear warheads.

But they failed.

They then turned to China, which delivered to Iran 11 Dong Feng 3A missiles whose range exceeds 1,600 miles.

By 2009, concurrent with the increased in tensions between Iran and the international community, as well as the intensity of the unrest inside Iran, the Guards began talks with China and finalized an $11 billion deal in which China agreed to provide the Guards with advanced ICBMs, DF-31s, which have a minimum 4,300-mile range and can carry nuclear warheads.

China also agreed to help design several of Iran’s missile programs and provide expert training inside Iran. The contract called for delivery of six ICBMs, six mobile units for the missiles and 40 blast chambers to be assembled by the Revolutionary Guards inside a military complex.

Sources reveal that the missiles were delivered about a year ago, but the Guards failed in setting this missile project in motion.

Given the mounting international pressures against Iran’s nuclear program, even China announced it cannot further cooperate in Iran’s militaristic ambitions — unless sanctions can be circumvented.

According to the Green Experts, in order to resolve the basic problems of the missile project, a joint delegation of Chinese and North Korean experts traveled to Iran. Ultimately it was agreed that in exchange for $7 billion, hardware, installation and launch of the technology and the necessary training for the project would be handled by the North Koreans, since Pyongyang doesn’t recognize the U.N. sanctions.

North Korea, for its part, guaranteed that it would do its utmost in bolstering the Chinese-equipped missile project, and eventually situate its experts in Iran so that in critical conditions, the missiles will remain operational.

It is now logical to conclude that the explosions that occurred at the IRGC base 28 miles west of Tehran on Nov. 12 were due to Iranian missile experts working on the Chinese DF-31 missile.

Sources reveal that following the explosions at the Guards’ base and the loss of many key commanders running the missile program, a meeting was organized between the Revolutionary Guards and representatives of North Korea. It was agreed at that meeting that North Korea would expedite sending their missile experts to Iran — as of Dec. 10 — to get the missile system up and running.

With the Obama administration and European countries failing to implement crippling sanctions against Iran and openly stating that a military option could be devastating to the global economy, it seems that the radicals ruling Iran will soon not only have nuclear bombs but also the means to deliver them almost anywhere on the globe. There’s no time to waste.

Reza Kahlili, a pseudonym for a former CIA operative in Iran’s Revolutionary Guards and the author of the award-winning book,A Time to Betray. He is a senior Fellow with EMPact America and teaches at the U.S. Department of Defense’s Joint Counterintelligence Training Academy (JCITA).

<関連記事>

US Collision With Iran Could Lead To Disastrous War – Zbignew Brzezinski

http://www.eurasiareview.com/14122011-us-collision-with-iran-could-lead-to-disastrous-war-zbignew-brzezinski/

U.S. at risk of sliding into war with Iran: Brzezinski

http://www.montrealgazette.com/news/risk+sliding+into+with+Iran+Brzezinski/5858451/story.html

▼「ホルムズ海峡を封鎖せよ!」再び

イラン軍がホルムズ海峡封鎖演習か、報道官はコメント拒否

2011年 12月 13日 07:54 JST

イラン国会の安全保障委員会に所属するParviz Sarvari議員は12日、「間もなくわれわれはホルムズ海峡を封鎖する軍事演習を実施する。世界が(中東)地域を不安定にしたいのであれば、われわれは世界を不安定にする」と語った。

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE7BB06120111212

原油先物相場が2%超上昇、イランめぐる懸念が再燃

2011年 12月 14日 07:54 JST

http://jp.reuters.com/article/worldNews/idJPTYE7BC05620111213

軍事演習でホルムズ海峡を封鎖する計画はない=イラン石油相

2011年 12月 14日 19:04 JST

イラン軍は演習を行うが、実際にホルムズ海峡を封鎖する考えはないという。

http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYE7BD06620111214

ホルムズ海峡「封鎖する予定ない」 イラン外務省報道官

2011.12.14 22:41

報道官は地域が戦争のような状態になった場合には、ホルムズ海峡を封鎖する可能性があるとの認識も示した。ペルシャ湾とアラビア海を結ぶホルムズ海峡は世界の海上輸送原油の4割が通過する要衝。

http://sankei.jp.msn.com/world/news/111214/mds11121422420007-n1.htm

▼日本への影響

米、イラン中銀との取引制裁へ 日本も対象か

2011/12/14 13:17

米上下両院は13日までに、イラン中央銀行と取引する外国金融機関に対し、米金融機関との取引を制限する制裁規定を国防権限法案に盛り込むことで合意した。核開発を続けるイランへの圧力の一環で、近く可決の見通し。

イラン原油輸入停止回避 政府、米に特例要請

2011/12/14 14:00

米議会でイランへの追加制裁の検討が進む状況を踏まえ、日本政府がイランからの原油輸入停止の回避に向け特例措置を米側に要請していることがわかった。日本の原油輸入量の約1割を占めるイランとの決済取引が制裁により禁じられ、石油輸入が止まる恐れも強まっているためだ。ただ米議会が特例を認めるかは予断を許さず、原油確保や市場への影響を危ぶむ声が広がってきた。

http://s.nikkei.com/sjquvN

パンダさんとゾウさんのニュー・グレート・ゲーム、セーシェルで絡み合う「真珠の首飾り」と「ダイヤのネックレス」 ― 2011/12/16 08:04

<関連記事引用>

▼海洋安保強化への布石 中国「真珠の首飾り」に「ダイヤのネックレス」戦略で対抗

2011.12.16 01:38

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111216/plc11121601380002-n1.htm

日印共同プロジェクト「デリー・ムンバイ間産業大動脈構想」の推進は、海洋安全保障での日印関係強化への布石といえ意義は大きい。日米はアジア有数の海軍国家・インドの「ダイヤのネックレス」戦略を後押しすることで、中国の海洋権益拡大にくさびを打ち込む。(半沢尚久)

日米は6月の安全保障協議委員会(2プラス2)合意でインドとの協力強化を明記。海洋での中国包囲網にインドを組み込むことを両国の共通課題に位置づけた。今月19日にはワシントンで初の日米印3カ国高官協議を開き、海洋安保を中心議題に据える。

背景には、重要な海上交通路(シーレーン)であるインド洋で、中国が艦艇を展開させる拠点としてミャンマーやパキスタンなどで港湾建設を進める「真珠の首飾り」戦略を進めていることがある。中国国防省は12日、アフリカ東部沖のセーシェルを海軍の燃料補給などの中継地として検討していると明らかにした。

これにインドが対抗策として講じたのが、アフリカ東部や東南アジア諸国と連携を強める「ダイヤのネックレス」戦略だ。オーストラリア北部への海兵隊駐留を決め、インド洋での対中シフトにかじを切った米国の戦略とも合致する。

日本の対インド支援は、米印の海洋戦略を同じ方向に向かわせるための下支えが狙いだ。ダイヤのネックレス戦略と足並みをそろえるように11月の日本・東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議でASEAN各国の「連結性」強化に向け、2兆円規模の事業支援方針を表明したのも、この戦略の一環だといえる。

道路・港湾整備を進め、陸と海を「回廊」でつなぐことでASEAN各国の利害を一致させ、中国を封じ込める狙いがある。

▼セーシェルを燃料補給などの中継地に 中国国防相が検討

2011.12.12 22:42

http://sankei.jp.msn.com/world/news/111212/chn11121222440004-n1.htm

中国国防省は12日、アフリカ東部沖の島国セーシェルを海軍の燃料補給などの中継地として検討していることを明らかにした。

中国メディアなどはセーシェルが中国の軍事基地を誘致していると報じていた。ただ、同省報道官は「燃料補給や休息、整備のため」とし、軍事基地とは説明していない。

中国は2008年からソマリア沖に海賊対策などで海軍をたびたび派遣し、オマーンなどを中継地に使用している。

中国の梁光烈国防相は1日から3日間、セーシェルを公式訪問。ミシェル大統領らと軍事協力の強化で一致していた。(共同)

▼中国海軍、インド洋に足場 セーシェルと協力

2011/12/12 22:10

http://s.nikkei.com/v5XWJ3

【北京=島田学】中国国防省は12日、インド洋のセーシェルと中国海軍艦隊への補給や港湾利用などで協力していく方針を明らかにした。アフリカ・ソマリア沖で海賊取り締まりにあたる中国艦隊への協力が名目だが、中国側にはインド洋で影響力拡大を争うインドへのけん制を一段と強める狙いもある。南シナ海に続く中国の積極的な海洋進出は、米国などのさらなる反発を呼びそうだ。

中国の国営新華社によると、国防省は「中国はセーシェルやその他の国に寄港して補給することなどを検討中だ」としている。中国艦隊への補給では、すでにイエメンやオマーン、ジブチなどが協力している。

中国にとってインド洋は中東からの石油の重要な補給路に当たる。中国軍もインド洋での一定の影響力確保が今後の国内産業の発展を左右するとみて重視している。近年、中国軍がセーシェルやパキスタンなどに初の海外軍事拠点を建設するとの憶測が絶えない。

実際、セーシェルは中国側に再三、軍事拠点の誘致を打診している。中国国防省はセーシェルでの軍事拠点建設の可能性について「状況はよく理解している」と否定しない。今回の両国の補給協力が、将来的な中国軍初の海外拠点建設の第一歩となる可能性もある。

▼中国がインド洋の島国・セーシェルに軍事基地の建設を検討

2011/12/05(月) 18:23

http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2011&d=1205&f=politics_1205_017.shtml

中国がインド洋の島国、セーシェル共和国に軍事基地の設立を検討している。中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報が3日伝えたところでは、セーシェルは海賊対策のため、国内に軍事基地を設立するよう中国を誘致しており、中国は実行可能性を検討しているという。また梁光烈国防部長(国防相)がこのほど初めてセーシェルを公式訪問した。

環球時報は2日付AFP通信を引用して、セーシェルのアダム外相が2日、海賊対策を強化するため、マヘ島に軍事基地を設立するよう中国を招いていると述べたと伝えた。中国はこの地域に「経済的利益」があり、また海賊対策に力を入れていることから、実行可能性を検討中という。

記事によると、セーシェルは2004年に中国と軍事協力協定を締結しており、中国はセーシェルのために50人の軍人を訓練している。両国は2日に関連協定を更新したが、内容は発表していない。

また新華社電は2日、中国の梁光烈国防部長(国防相)が1日から3日間、40人の代表団を率いてセーシェルを公式訪問したと伝えた。中国の国防相がセーシェルを訪問するのは35年前に国交を樹立して以来、初めてという。

新華社電によると、梁国防部長は2日、セーシェルのミッシェル大統領兼国防相と会談。軍の建設や軍人の訓練で交流と協力を強化したいと述べた。会談には中国の朱福煕・空軍政治部主任、鄭伝福・北京衛戌区司令員らも列席した。セーシェル側は内政相、外相、国防軍司令らが出席した。また訪問団は海岸警備隊などの軍事施設を参観した。

セーシェル共和国はアフリカ大陸東沖のインド洋に浮かぶ群島国家。1976年に独立を宣言し、英連邦に加盟している。面積はわずか455平方キロメートルで、人口は8万5000人。(編集担当:阪本佳代)

<関連記事>

India and China, the new Great Game

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16149397

China considers Seychelles military base plan

China is weighing up whether to open an Indian Ocean naval base in the Seychelles in a move which will heighten tensions with India amid fears of a regional arms race.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/seychelles/8953319/China-considers-Seychelles-military-base-plan.html

The Proposed PLA Naval Base in Seychelles and India’s Options

http://www.idsa.in/idsacomments/TheProposedPLANavalBaseinSeychellesandIndiasOptions_msingh_151211

Indian Ocean Region: Chinese Strategic Thinking – Analysis

http://www.eurasiareview.com/14122011-indian-ocean-region-chinese-strategic-thinking-analysis/

China denies overseas military base rumors

中国は海外軍事基地の噂を否定

http://english.peopledaily.com.cn/90786/7676578.html

米無人機また墜落、原因調査中 アフリカ東部沖セーシェル

http://www.cnn.co.jp/world/30004921.html

わくわく動物地政学:パンダの「真珠の首飾り」に挑むはゾウの「ダイヤモンドのネックレス」、インドの「ダイヤのネックレス」が日経紙面に初登場

http://y-sonoda.asablo.jp/blog/2011/12/03/6230938

<画像引用>

China announces Indian Ocean naval base in Seychelles

http://www.tamilnet.com/art.html?catid=79&artid=34698

日経・文化往来:歴史の古い神社ほど東日本大震災の津波被害から免れ、多くが津波浸水の境界に立っていた――。鎮守の森や屋敷森なども津波の破壊力を減衰させる効果が見られたという。 ― 2011/12/16 19:18

<関連記事引用>

古い神社の多くは津波浸水の境界に(文化往来)

2011/12/16 日本経済新聞 朝刊 40ページ

歴史の古い神社ほど東日本大震災の津波被害から免れ、多くが津波浸水の境界に立っていた――。「自然災害と復興」をテーマに宮城県神社庁で先月開かれた神社本庁主催「伝統文化セミナー」で報告された内容だ。町並み復興プラン作成では神社の存在を考慮すべきだとの意見も出て議論を呼んだ。

津波工学の今村文彦東北大教授がパネリストとして参加、宮城県などで「貞観地震の堆積物を調査した結果、神社仏閣が緊急時のランドマークとして津波が浸水した境界に建立されている」と述べた。また復興プランの一環として、言い伝えや防災訓練の意味を持つ祭りを災害文化として継承していく意義も指摘した。

環境評価調査などを行う海洋プランニング所属の熊谷航氏は、福島県南相馬市の神社を検証、古い神社は海岸から離れた安全な標高に立地、津波も浸入しづらい場所にあったと報告した。鎮守の森や屋敷森なども津波の破壊力を減衰させる効果が見られたという。

神社本庁の調査も発表された。貞観地震から約60年後の延喜式に記載された古社は東日本大震災の被害が軽微だったことや、津波で大打撃を受けた石巻市にある零羊(ひつじ)崎神社のように、被災者の受け入れなど神社が救援活動の拠点として機能したことが指摘された。

<画像引用>

零羊崎神社 (牧山)

http://www.genbu.net/data/mutu/hituji_title.htm

IMFまでもがバック・トゥ・ザ・フューチャー 「各国が強調しなければ、世界は1930年代と同様の状況に直面する」:The 1930s Great Depression was followed by World War II ― 2011/12/17 08:33

<関連記事引用>

▼IMF専務理事:大恐慌が再来する (画像引用)

16.12.2011, 18:07

http://japanese.ruvr.ru/2011/12/16/62360299.html

国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事は15日、世界経済は1930年代の不況と同様の段階に入る危険性があるとの見解を示した。

イタル・タス通信とインタファークス通信が伝えたところによると、ラガルド専務理事はパリとブリュッセルでユーロ圏状況について集中的な協議を行っている。

専務理事は、「世界には現在、低所得国、新興国、中所得国、経済先進大国のいずれの国にも、現在の危機の高まりに対する抵抗力を持っている経済はない」と述べた。

専務理事は危機について、これは一つの国家集団のみの行動で克服できるようなものではないとの見方を示し、金融市場は各国に対して政治プロセスを終了し、危機克服のための決定を承認するための時間を与えるべきであると指摘した。

ラガルド専務理事は、全地域の全ての国からの支援によって危機が克服されることに期待を表明した。

専務理事は、保護主義、孤立、別の経済的決定の誤りについて警告し、「これら全ては、1939年代と同様の状況を構築しかねない」と述べた。

▼IMF専務理事:欧州危機は「国際的尽力」が必要な段階まで悪化(1)

http://www.bloomberg.co.jp/news/123-LW983O07SXKX01.html

12月15日(ブルームバーグ):国際通貨基金(IMF)のラガルド専務理事は15日、欧州の債務危機は一つの国家集団では解決できない段階にまで拡大しつつあるとの認識を示した。

ラガルド専務理事は各国が協調しなければ、世界は第2次大戦突入前の1930年代と同様の状況に直面すると指摘。

「低所得国であれ、新興国、中所得国、あるいは超先進国であれ、世界の中で今回の危機の影響を受けない国など存在しない。危機は進行しているだけでなく、誰もが何か貢献しなければならないような段階にまで深刻化しつつある」と述べた。

同専務理事はさらに、国際社会が協調しなければ「経済的観点からは後退、保護主義の高まり、孤立といったリスクが生じる」と発言。「これはまさに30年代に起きたことであり、その後に起きたことは待ち望まれるものではない」と続けた。

その上で、「現時点では危機の中核から始める必要があり、それは明らかに欧州諸国、特にこの通貨同盟に参加しているユーロ圏諸国だ」と話した。

<関連記事>

IMF chief Christine Lagarde warns that global economic outlook is 'gloomy' (ビデオあり)

IMF boss says no country in the world is immune from the crisis and all must take steps to boost growth, with risks of inaction including 'isolation and other elements reminiscent of the 1930s depression'.

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8959836/IMF-chief-Christine-Lagarde-warns-that-global-economic-outlook-is-gloomy.html

IMF head: World faces 1930-type Depression

The 1930s Great Depression was followed by World War II.

http://www.upi.com/Business_News/2011/12/16/IMF-head-World-faces-1930-type-Depression/UPI-83971324024200/?spt=hs&or=bn

IMF chief warns over 1930s-style threats

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/169f1364-2746-11e1-864f-00144feabdc0.html#axzz1geFiT8Fe

'Mo Ghaoil' at the Solidarity with Japan ― 2011/12/18 08:33

Musicians of Ireland in Solidarity with Japan

http://www.livetrad.com/Videos/japan/index.php

http://bit.ly/suhn0a

中国を震撼させる広東省陸豊市の烏坎村デモ、そこには「民主化を要求するのが不法集会か」の垂れ幕も ― 2011/12/18 15:52

中国分裂を読み解くキーワードは「北京愛国、上海愛出国、広東売国」。

沿岸部(浙江省温州市含む)を発生源とする民主化大津波の可能性あり。

中国が分裂を回避するために何をする。

ネット規制強化だけで大丈夫なのか。

ネット規制強化がダメなら結束を呼びかけるいい方法があるではないか。

絆を強めるいい方法があるではないか。

<画像引用記事>

「民主化を要求するのが不法なのか」

DECEMBER 16, 2011 07:12

http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2011121626448

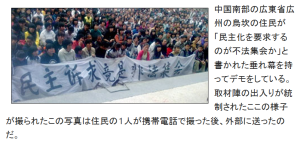

中国南部の広東省広州の烏坎の住民が「民主化を要求するのが不法集会か」と書かれた垂れ幕を持ってデモをしている。取材陣の出入りが統制されたここの様子が撮られたこの写真は住民の1人が携帯電話で撮った後、外部に送ったのだ。

<関連記事引用>

▼中国・広東省 自治組織作り腐敗糾弾

2011年12月18日 朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/world/news/CK2011121802000032.html

【上海=今村太郎】中国広東省東部の漁村で、地元の共産党幹部の腐敗や職権乱用に反発し、住民が「自治組織」を結成して抵抗を続けていることが十七日、明らかになった。警察当局は住民の指導者ら五人を拘束、うち一人が不審死したため、死因究明を求めて抗議活動をエスカレートさせている。

騒ぎが起きたのは広東省陸豊市烏坎(うかん)村。住民の話や香港紙によると、村の共産党支部トップの書記が、長年にわたって村の幹部職員を身内で固め、公有の土地使用権を無断で不動産開発業者に売却、私腹を肥やしてきたという。

既に村の約80%の土地使用権は住民への補償もなく売り払われ、住民は今年九月に実態調査のために自治組織を結成。選挙を実施して十数人の指導者を選出した。その後も陳情などで不正を訴えたが、開発業者への売却は止まらず、住民側は数千人の抗議集会を開くなど、異例の展開になっている。

一方、警察当局は九日、自治組織の主要指導者の五人を相次いで拘束。副会長を務めていた薛錦波(せつきんは)さん(42)が十一日になって急死したという。

駆け付けた家族は遺体を確認し、「多数の傷があった」と証言。警察当局は「事態が落ち着いたら遺体を渡す」としていたが、現在も遺体は戻されないままで、「殺害説」が広まっている。

香港紙によると、住民は十六日も薛氏の追悼集会を開いて抗議活動を継続。烏坎村には多数の武装警察が投入され、住民との間で緊張が高まっている。

▼中国 立ち退き抗議の男性死亡

12月17日 6時15分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111217/t10014707891000.html

中国南部の広東省の村では、立ち退きを巡り地元政府に対する住民の抗議活動が続くなか、活動の中心になってきた男性が警察に拘束され死亡し、住民側は、死因は男性が暴行を受けたためだと主張し、地元政府に対する不信感を強めています。

広東省陸豊の村では、ことし9月以降、リゾート開発のため住民の土地の使用権を地元政府などが強制的に収用したことに抗議する動きが続いています。

今月はじめには、抗議を続ける住民の代表5人が警察に拘束されたことを受けて、抗議活動は一段と激しさを増し、住民と警官が衝突したり警察が村を封鎖したりするなど、緊張が高まっています。

こうしたなか、抗議活動で中心的な役割を果たし、警察に拘束されていた男性が死亡し、村では16日、1000人を超す住民が参加して追悼式典が行われました。

男性の死因について、地元政府は病死と説明していますが、住民側は、男性が拘束中に暴行を受けたためだと主張し、地元政府に対する不信感を強めています。

住民側は、地元政府に対し、立ち退きの撤回や今も拘束されている住民の釈放などを求め抗議活動を続ける構えで、双方の対立は一段と深まっています。

▼警察が漁村を「兵糧攻め」、地元当局の不正に抗議数か月

2011年12月15日 19:04 発信地:陸豊/中国

http://bit.ly/vU6zAI

【12月15日 AFP】土地をめぐる地元共産党当局の汚職に対して住民らが抗議を続けている中国南部・広東(Guangdong)省烏坎(Wukan)村で、8日から警察が村を包囲して「兵糧攻め」にしている。村では水や食糧が底を付きかけているが、村民たちは抵抗を続けると話している。

■逮捕された村民が急死

烏坎村は人口約1万3000人の漁村。村民たちは、地元当局が不正に村の土地を収用し、元の持ち主に賠償もしてこなかったとして抗議を続けてきた。9月には村民らが警察署を襲撃し当局との衝突する事件も起きている。

警察は9日、9月の暴動に関与したとして村民5人を逮捕したが、暴動を主導したとされた村の指導者の1人、薛錦波(Xue Jinbo)氏(42)が拘束中に死亡。村民側がいっそう態度を硬化させる事態となった。警察は、薛氏にはぜんそくと心臓病を患っており心不全を起こしたと説明しているが、村民側は遺体にはあざがあり撲殺されたに違いないと主張している。

封鎖6日目となる14日も、村に通じる道は特殊装備で武装し催涙ガスを携行した警察官たちに封鎖されたままだ。AFPの電話取材に応じた村民たちによると、8日夜から村の入口で検問が実施され、ごく一部の女性と子どもを除いて入村は厳しく制限されている。また、インターネットも遮断されているという。警官の人数は1000人以上で日々増えていると証言する村民もいた。

烏坎村を管轄する陸豊(Lufeng)市当局は、村周辺には警察、武装警察、消防の放水車が配備され「村の秩序維持に努めている」と述べた。

■厳しい報道管制、ネット上から消された村

報道関係者の入村は許されていない。AFPの写真記者も14日に入村を試みたが、村から数キロ手前の検問所で武装警官に行く手を阻まれ、警官に付き添われて広東省深セン(Shenzhen)に戻らざるを得なかった。

中国の国営メディアは烏坎村をめぐる一連の抗議行動についてほとんど報道しておらず、インターネットでは村の名前での検索が当局に遮断されている。抗議行動が全国に拡大するのを防ぐためとみられる。

不動産バブルが続いた中国では、地方当局が開発業者と結託して不正な不動産取引で巨額の利益を上げ、当局の収入源とする事例が相次ぎ、非難の的となっている。

地元当局は9日の声明で、9月の暴動の原因となった数件の不服申し立ては既に解決し、村の当局者2人を解雇したと発表したが、村民の怒りは収まっていない。ある住民は、「中央政府に私たちの問題を処理してもらいたいと思っている。われわれはあきらめない。腐敗した役人は逮捕してほしい」と話した。(c)AFP/Peter Parks

<関連記事>

Defiant mood in village that shook China

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7559d336-2808-11e1-91c7-00144feabdc0.html#axzz1graYeeZa

China villagers threaten to march on government offices

http://bit.ly/tbljWB

中国分裂を読み解くキーワードは「北京愛国、上海愛出国、広東売国」

http://y-sonoda.asablo.jp/blog/2010/12/14/5579530

最近のコメント